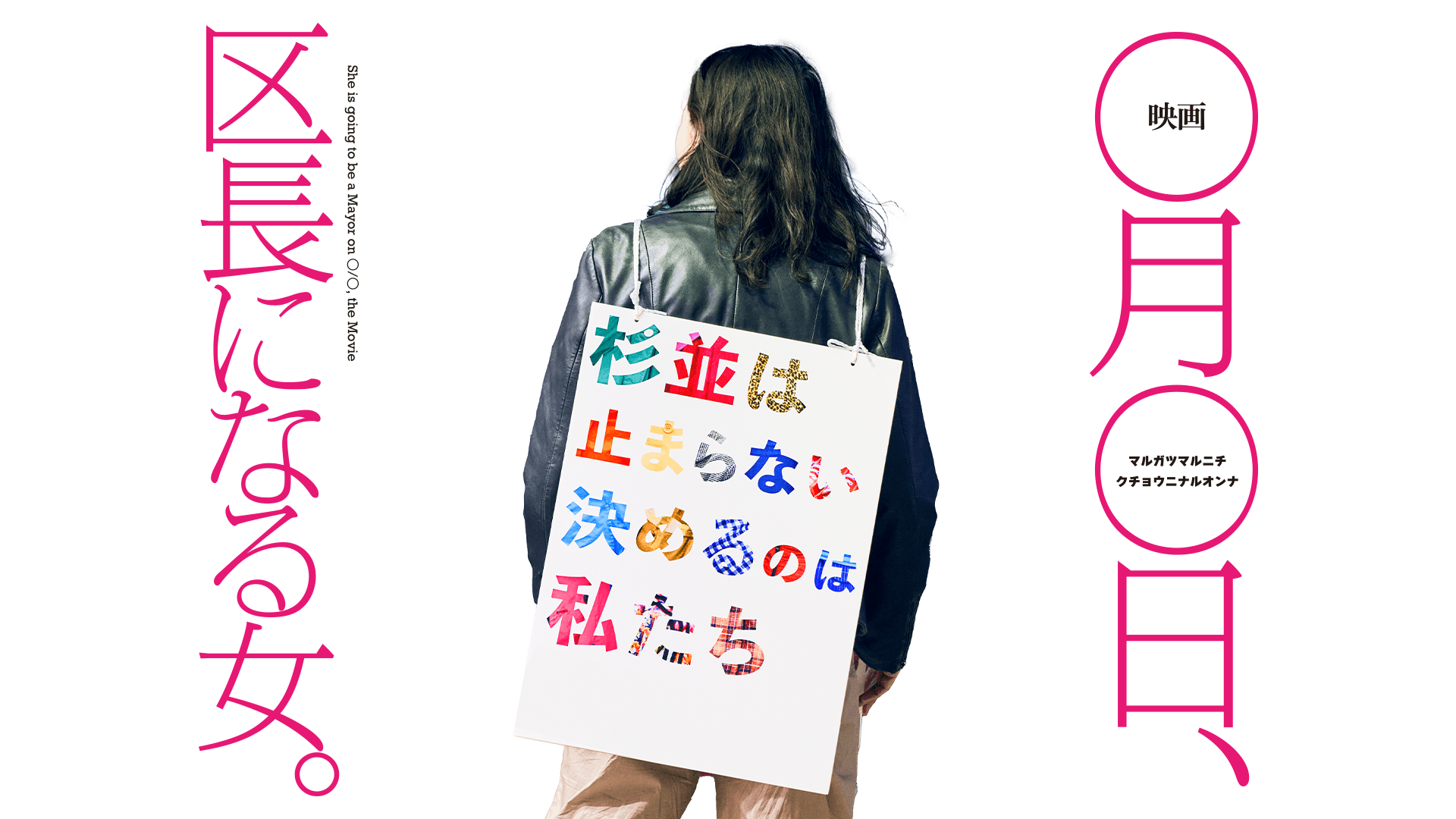

2024年1月2日に公開の映画「映画 ○月○日、区長になる女。」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「映画 ○月○日、区長になる女。」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。

映画 ○月○日、区長になる女。が視聴できる動画配信サービス

現在「映画 ○月○日、区長になる女。」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「映画 ○月○日、区長になる女。」が配信中です。

映画 ○月○日、区長になる女。のあらすじ

東京都杉並区は57万人が暮らす緑豊かな地域で、現在、行政による再開発や道路拡張、施設の再編成計画が進行中です。このような状況下で迎えた2022年6月、杉並区長選挙では、住民たちが岸本聡子を候補者として選びました。彼女はヨーロッパに住み、NGO職員として世界中の自治体における「公共の再生」を研究してきた経歴を持っています。地元のつながりや政治経験はないものの、岸本は現職区長と対決することになります。彼女が日本に帰国したのは投票日の2ヶ月前であり、ここから岸本と彼女を支持する住民との本気の対話が始まります。

映画 ○月○日、区長になる女。の詳細情報

「映画 ○月○日、区長になる女。」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。

映画 ○月○日、区長になる女。の公式PVや予告編動画

「映画 ○月○日、区長になる女。」の公式PV・予告編動画を紹介します。映像から作品の雰囲気やキャストの演技、音楽の世界観を一足先に体感できます。

映画 ○月○日、区長になる女。を見るのにおすすめの動画配信サービス

U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる

- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる

- 無料体験で気軽に試せる

U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。

見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。

また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。

Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ

- コスパの良い料金プラン

- Amazonのプライム会員特典が利用できる

Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。

プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。

料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。

映画 ○月○日、区長になる女。を無料で見る方法は?

「映画 ○月○日、区長になる女。」を視聴するなら、「U-NEXT」「Prime Video」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。

「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。

映画 ○月○日、区長になる女。の感想・評価

自民党総裁が高市さんに決まったとき、杉並区に住んでいれば、首相も、都知事も、区長も女性なのかといった投稿を見かけ、なるほどと思った。(個人的には高市さんを名誉男性扱いしたくないという思いもある。)

どのドキュメンタリーも作り手の意図は入るものだが、本作は支援者のエネルギーを映す時間が長く割かれており、当時の現職の課題や聡子さんの政策が伝わりづらい点が残念だった。実際に投票へ行った人には理解が深いはずだ。

それでも聡子さんは、本人が言うように非常に器が大きく経験豊富な方だと感じるのに、それでも選挙がこれほど大変だという現実を見せる場面は新鮮で良いシーンだった。街頭演説にもコツがあるのだと改めて思った。

私が聡子さんの当選後の活躍を知る機会はまだない。最も強く感じたのは、彼女の人生が私が目指すものだったということだ。政治家と呼べるかどうかは別として、信念のために戦える姿は羨ましく思えた。

[Story] 近所の診療所を訪れた際、自宅アパートとその診療所を対象とした道路拡張計画を知り、区政に興味を持ち始めた劇作家・ぺヤンヌマキが、杉並区長選挙に向けて「住民思いの杉並区長をつくる会」によって擁立された候補者、NGO職員の岸本聡子と彼女を支える住民たちを通じて政治を学び、選挙の実態を密着取材していく。[Review] 総合評価 (7/10点) オススメ度 (6/10点) [Memo] 正直、非常に楽しめました。都政についてはニュースで知る程度の知識しかなかったため、”区政”や岸本聡子について学べたことは大きかったです。また、監督のぺヤンヌマキの視点を通して区長選挙の実態や市民団体の活動が映し出されており、安直ではあるものの考えさせられる素晴らしい内容でした。特に印象深かったのは、紛糾する会議の様子や、不安や不満を抱える岸本聡子の態度です。問題点が浮き彫りになる場面にはリアリティを感じました。さらに、終盤に岸本聡子以外の仲間たちも次々と候補者に名乗りを上げる場面が良かったです。

主権者教育を深める映画:市民と民主主義を見つめ直す現代の物語

あらすじ

主人公は区長を務めた女性ではなく、彼女を取り巻く市民一人ひとりが中心になる物語です。海外のNPO職員として活動していた岸本聡子さんが、帰国直前に杉並区の区長選へかりだされる形で関わることになります。彼女自身が立候補を決めたわけではなく、長年区長を務めた田中さんに対抗するため市民団体が推薦したのです。

この映画の核は、岸本さんのリーダー像よりも、彼女を支える市民たちの葛藤や結束にあります。最も印象深いのは、岸本さんを長年支援してきた小関さんとの口論と、デモに参加する九十代の女性の姿。二人とも地域の住民で、岸本さんを応援している立場ですが、価値観の違いから衝突が生まれます。岸本さんは「自分の手で実現すべき自己実現を、私を介して実現させてほしくない」と語り、個と社会の関係を鋭く問いかけます。これこそ、カントの「人を手段として扱うな」という教えに通じる視座ではないでしょうか。

一方、九十歳のおばあちゃんは「私は歩くことしかできないから」と静かにデモに参加します。登山を趣味とする彼女は、一歩一歩を踏み出すごとに重みを感じさせ、現場の力強さを象徴します。

印象に残る言葉と結果

この作品で特に強く耳に残る言葉は「選挙は続くよどこまでも」というフレーズです。岸本さんは187票差で区長に選ばれますが、これは勝利の完結ではなく、長い闘いの狼煙として描かれます。

議会の場面では自民党からの圧力が徐々に高まり、区民は半分に分断された状態へと向かいます。この構図を勝利と呼べるのかは見方が分かれるところです。

時代を変える力と女性の声

選挙は1日で終わるかもしれませんが、その後の評価と批判は長い期間続きます。オランダから帰国して杉並区に暮らす岸本さんは、これからもさまざまな声にさらされるでしょう。

幸いなことに、今回の区長選を機に市民団体のメンバーが結集し、4名の市議候補が当選。半数以上が女性という、新たな議会の誕生へとつながりました。

岸本さん自身は「もっと多くの人が自分の声を上げられる社会をつくるべきだ」と語り、私も同感だと感じます。私たち一人ひとりの意識を変えなければ、社会は変わりません。自ら立候補するくらいの覚悟があってこそ、主権者としての自覚が芽生えると実感しました。

さいごに

この作品は映画館で体感するべき映画です。周囲の観客も同じテーマに関心を持つ同志であり、社会を形づくるのは私たち一人ひとりだと気づかせてくれます。日常の小さな意識の変化が、やがて大きな変化を生むそんな希望を共有する2時間は、明るい未来へと向かう力強い時間でした。

#主権者教育

草の根民主主義の勝利として捉えるのではなく、岸本聡子という人物に迫る作品だと感じる。

選挙事務所で様々な人々がいろいろなことを口にする中で、もううんざりだ!という感覚は、相田和弘の『選挙』にも似たシーンがあり、以前に訪れた選挙事務所でも同様だったため、どの場所でも共通しているのだろうと思った。

女性区長が誕生した背景には、想像以上の激しい闘いがあったことを初めて知った。杉並区に縁がない人でありながら、最後まで戦い抜いた姿には深く感銘を受けた。その後の区議選へとつながる動きでもあると感じられ、こうした地道な活動が地域を変えていく可能性を示唆する内容だった。

公開時には見そびれていた作品を、今はアマゾンプライムで視聴しています。

私は国政にはほぼ絶望しており、カルト的な参政党や排外主義を支持する勢力が増している現状には日本の未来に危機感しかありません。しかし、日々の暮らしと直結する地方自治には希望の種が宿っていると信じています。(能登デモクラシーを見たときにも同じ思いを感じました。)

岸本さんが187票差の僅差で当選したことは知っていましたが、改めて本作を見て胸が熱くなりました。住民の力で行政を変えられる力を、今後も実証してほしいです。

日本の未来を生きる人たちには、排外主義に走るのではなく、自分たちの未来は自分たちの力で切り拓けると自覚して、行動してほしいと思います(老婆心ながら)。

強い人でありながら、弱点を見せる素直な人。女性議員が半数を超えたことは改革の第一歩である。

〈昔観た記録〉 現・杉並区長の岸本さとこさんが、出馬から当選までを追ったドキュメンタリームービー 選挙に立つ側の視点があるため、選対あるあるや候補者の苦悩あるあるなど、切なくて愛おしく、心強さを感じる。 あとは、岸本さんの圧倒的な正直さには、育ちの良さを感じずにはいられない。もちろん、育ちがいい人だけに適正があるとは思わないが、バランス感覚の良い政治家を輩出するのは国民・市民の責任である。 改めて、選挙は、政治は、対話だ。

自宅で視聴したドキュメンタリー映画。裏側にはさまざまな出来事があったに違いません。住民が立候補した背景から、彼らの利益を最優先するとややこしい展開になる可能性が見えます。監督もちらりと出演しています。今後はお母さんと一緒に撮影している場面が映る予定です。選挙の方法には疑問が残り、これは再生の道と同じ発想なのかもしれません。結局、ドキュメンタリーはやはり面白いですね。

全くまとまりのない状況から区長に至るまでの過程は非常にドラマティックであり、周囲の人々の力で何かを築き上げようとする熱意は本当に素晴らしかった。その後、女性候補者が続々と登場し、選挙に無関心だった人たちが協力に来たことも驚きだ。みんな一人ひとりに力があると感じさせてくれた。