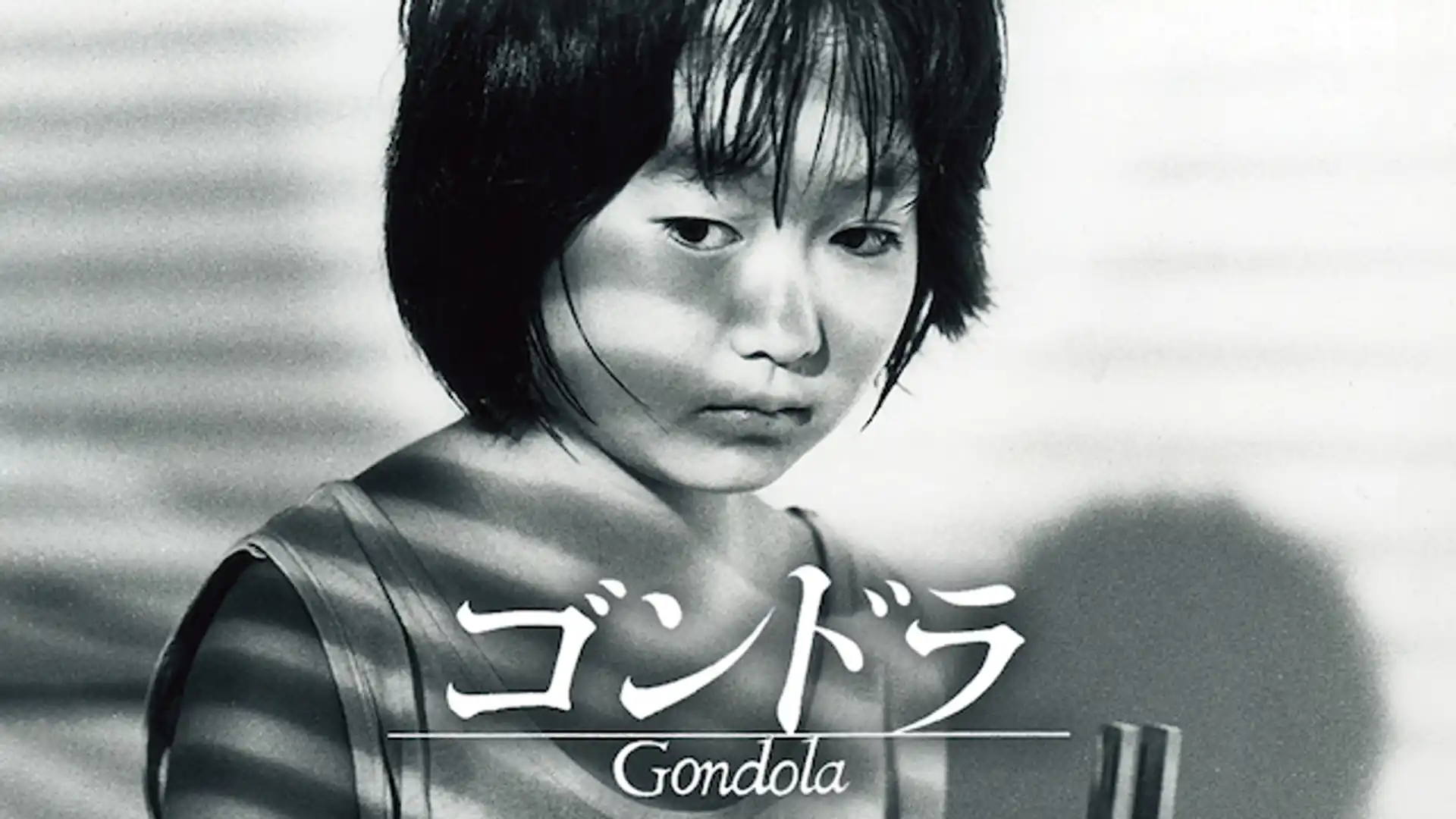

2017年1月28日に公開の映画「ゴンドラ」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「ゴンドラ」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。

ゴンドラが視聴できる動画配信サービス

現在「ゴンドラ」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「ゴンドラ」が配信中です。

ゴンドラのあらすじ

学校でも家庭でも孤立した9歳の少女・かがりは、母とマンションで静かな日々を送っている。心が乱れるときには、音叉のA音を耳に当てて心を整えるのが彼女の癒しだ。上京して高層ビル街の上空へと移り住んだ青年・良は、青森の下北半島出身。ゴンドラに乗ってビルの窓を拭く彼の視界には、都会の景色はどれも空虚で作り物のように映る。良の孤独は日を追うごとに深まっていく。そんなある日、かがりが大切にしている文鳥が怪我をしてしまう。茫然自失として立ち尽くすかがりを、偶然窓の外を降りてきた良が目撃する――。音と沈黙、光と影が交差する、心と街の境界を結ぶ静かな出会いの物語。

ゴンドラの詳細情報

「ゴンドラ」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。

| 監督 | 伊藤智生 |

|---|---|

| 脚本家 | 伊藤智生 |

| 出演者 | 上村佳子 佐々木すみ江 佐藤英夫 出門英 奥西純子 木内みどり 界健太 鈴木正幸 長谷川初範 |

| カテゴリー | 映画 |

| 制作国 | 日本 |

| 公開日 | 2017年1月28日 |

| 上映時間 | 112分 |

ゴンドラの公式PVや予告編動画

「ゴンドラ」の公式PV・予告編動画を紹介します。映像から作品の雰囲気やキャストの演技、音楽の世界観を一足先に体感できます。

ゴンドラを見るのにおすすめの動画配信サービス

U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる

- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる

- 無料体験で気軽に試せる

U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。

見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。

また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。

Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ

- コスパの良い料金プラン

- Amazonのプライム会員特典が利用できる

Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。

プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。

料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。

ゴンドラを無料で見る方法は?

「ゴンドラ」を視聴するなら、「U-NEXT」「Prime Video」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。

「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。

ゴンドラのよくある質問

-

Q映画『ゴンドラ』のあらすじはどのようなものですか?

-

A

映画『ゴンドラ』は、都会の喧騒から逃れ独自の世界を追い求める若い女性の物語です。彼女はある日、不思議な青年と出会い、人生が大きく変わっていきます。心の葛藤と成長を通じて自己発見の旅を描いた作品です。

-

Q映画『ゴンドラ』の主なテーマは何ですか?

-

A

映画『ゴンドラ』は、自己発見と成長をテーマにしています。現代社会における孤独や自由の追求を通じて、主人公がどのように自分自身を見出していくかを物語ります。映像美と心温まるストーリーが印象的です。

-

Q映画『ゴンドラ』に登場するキャラクターの魅力は何ですか?

-

A

映画『ゴンドラ』の主人公は、独りで自分の道を探す強さと脆さを持ち合わせています。彼女の成長を支える不思議な青年は、ミステリアスで魅力的な存在として描かれ、物語に深みを与えます。

-

Q映画『ゴンドラ』の映像美について教えてください。

-

A

映画『ゴンドラ』は都会の喧騒と自然の美しさを対比的に描いています。特に映像美は、ストーリーのテーマを視覚的に強調し、観る者の感情に訴えかける力を持っています。

-

Q映画『ゴンドラ』の制作スタッフについて知りたいです。

-

A

映画『ゴンドラ』は才能ある監督が手がけ、脚本や演出において非常に高い評価を得ています。また、音楽や美術にも力が入っており、全体的な完成度の高さが作品の魅力を引き立てています。

ゴンドラの感想・評価

2026-14本目

画面の美しさは否定できない。独特の画角、計算された構図、極端に少ない台詞。作は徹底して画で語る方針を貫き、説明を排したぶん、感情や空気感が直に伝わってくる。映像表現としては尖っていて、志は高い。

ただし。

児童のヌードを含む描写について、どうしても引っかかる。テーマ上の必然性や作家の問題提起、覚悟といった意図は理解でき、正面から描くからこそ成立する作品だという評価にも納得できる。しかしこれはダメだろと感じてしまう自分がいるのも正直な感想だ。

作品は逃げない。観客にも逃げ場を与えない。だからこそ自分の価値観や許容量がそのまま突き返される。最後まで観賞し終えたことには満足感があり、名作と呼ばれる理由にも頷ける。しかし、感動や評価とは別の次元で心は距離を置いたままだ。

高得点はつけられない。ただし簡単に切り捨てられない。作品としての強度と、個人的な拒否感が同居するそんな矛盾を抱えたまま終わる、不思議で少し重たい鑑賞体験だった。

結局のところ、これは好みの問題だけではなく、どこまでを表現として受け入れられるかという観客の倫理観を問う映画だと感じた。

ふとしたきっかけで、1980年代の日本の自主映画の名作候補として挙がる『ゴンドラ』を思い出した。リバイバル上映されていたあの一本、少女が登場する場面だけは画に浮かぶのに、タイトルがどうしても出てこない。AIに聞いても答えは得られず、結局思い出したのはゴンドラだった。現在はAmazon Primeで視聴可能だ。

監督は伊藤智生。現時点ではこの作品以外の公開作や長編の情報は多くは伝わっていない。AVへ転身しTOHJIRO名義で活動しているという話もあるが、詳しい情報は手元には少ない。とはいえ『ゴンドラ』は、1980年代の日本のインディペンデント映画の中でカルト的な支持を集める作品として語られる。荒唐無稽でワイルドな印象を予想していたが、実際には丁寧に作り込まれた一本だ。35mmフィルムで撮影された映像は驚くほど美しく、入念なデジタルリマスターの効果も相まって極上の質感を放つ。おのずと制作費がかかっていそうだとの推測にも頷ける。噂として伊藤が5000万円もの借金を抱えたとの逸話も伝わる。破天荒な制作背景だ。

主演の上村佳子は、終始不機嫌で憂鬱な表情を纏い、声のトーンもそっけない。何もかもがどうでもいい、という空気感が作品世界を支配するが、それが画として強く響く不思議な魅力を生む。彼女は画になる人とだけは言い切れない存在感を放つ。助演の界健太は、顔に力強さを宿すタイプで、アップを多用する構図のなかでも存在感が際立つ。

前半は、くどさや過剰さを感じさせる映像演出が連続するが、それ自体に味がある。若さゆえの野心と鬱屈を、映像詩として丁寧に描く。線路を歩く上村、謎めく廃墟へ踏み込む場面、棚からハーモニカを取り出して吹く一連のカットは実に印象的だ。ただし、アイコニックなハーモニカの場面は、もう少し丁寧に見せてほしかったという気持ちは残る。

後半になると舞台が青森・下北半島へ移る。ここからは前半に見られた木内みどりの演技やせりふに宿っていた詩情が薄まり、映像以上にドラマ性が前に出てくる。実際、界の家族ドラマが前面に出てくる場面が多く、佐々木すみ江や佐々木英夫の安定感ある演技が作品の空気を重く支える一方で、上村の内面の揺れや憂鬱さを次第に覆い隠してしまう印象もある。

下北半島の断崖絶壁を歩く風景は圧巻だが、同じような画が続くため退屈に感じる場面もある。夜の岩場に蝋燭を何十本も立てるカットは強い象徴性を放つ一方、意図をどう受け取るかは観る者次第だ。廃墟の学校の画は整っているが、それをもっと多く見せてほしかったとの気持ちは残る。東京の自宅を心配する父母のエピソードは物語の緊張を一部損なう場面もあり、後半になるにつれて界の視点へと寄りすぎる傾向が露わになる。

とはいえ、上村の鬱屈した佇まいと、若者たちの野心だけで描く時代の空気感を保存した点は特筆に値する。バブル期の東京・西新宿の空き地や華美なディテール、対照的に廃墟が立ち並ぶ風景など、当時の社会情勢を色濃く切り取っている。現代の感覚からはしっくりこない場面もあるが、時代の貴重な空気を映し出す点で貴重な一本だ。

最終的には、若者の情熱と背景を描く稀有な作品として評価したい。現代の倫理観とは異なる部分もあるが、カルト的な魅力と映像詩性を併せ持つこの映画は、インディペンデント映画ファンなら必見。Amazon Primeで視聴可能なので、時代の記録として、あるいは1980年代日本の自主映画の源流を知る一本としてもおすすめする。

ゴンドラ水と光が紡ぐ孤独と再生の傑作

1987年公開の伊藤智生監督作『ゴンドラ』は、日本映画界に新風を吹き込んだ自主上映の傑作として長く語り継がれてきました。結晶のような映像美と、現実と詩情が不思議なバランスで結びつく世界観が、多くの批評家に深い感動をもたらしました。

賛辞の声(抜粋)

– 佐藤忠男(映画評論家): 「美しく、心のこもった情感。乱暴さが増す現在の映画界の中で、これは貴重な存在だ」。

– 石井聰互(映画監督): 「ナイーヴで水々しい感性に満ちた映画。浮遊する魂の叫びが観客の心に共鳴する」。

– 川喜多かしこ(川喜多記念映画文化財団理事長): 「現実と詩情の奇妙な融合を、観客一人ひとりの良識に訴えかけて実現した作品」。

– 清水晶(映画評論家): 「背景が東北へ移ったことで、家庭の暖かさと孤独がやさしく結びつく情感を見事に描く」。

– 森崎東(映画監督): 「この映画の迸る感性は、日本映画界に新しい可能性を示した」。

– 大林宣彦(映画監督): 「十歳の少女そのものの視点が、優しさと厳しさを同時に描き出す」。

– 谷川俊太郎(詩人): 「1987年公開時の鋭い視点を忘れない」。

– 石原郁子(映画評論家): 「監督とスタッフの志の高さが画面に結実している」。

映像とテーマの魅力

– 水と海のイメージ: 嵐の前後、潮騒と光が交差する画面は、生命の呼吸を感じさせます。青い海と高層ビル群の対比が、現代の孤独と連帯の両面を描き出します。

– かがりと良の関係: 上村佳子演じるかがりと、下北半島出身の青年・良は、現実の壁を越えるために互いの心と身体を使って純粋に向き合います。

– 現実と夢の狭間: 日常の細部が積み重なることで、観客は今ここの感動を体感します。

制作背景と再評価

– 日本の上映環境の難しさの中で、監督は自主上映を選択。観客の良識と作品の質を信じる決意が、作品の芯を支えました。

– 後年、デジタルリマスター版の上映が復活。新しい世代の観客にも再発見され、再評価が広がっています。

映像美の技術と演出

– カメラワークと光の処理、ガラス器と小道具の使い方など、技術と美意識が一体となって、感情の揺れを映像として伝えます。

– 台詞は最小限にとどめ、場面ごとの細部が主題を語る構造。音と静寂、水音と風の音が、心の動きを織りなします。

観客へ伝えたいこと

この作品は、過去と現在を結ぶ架け橋です。親子・家庭・地域社会といったつながりの欠落を、静かな詩情と緻密な物語で浮かび上がらせます。水の深みと青い海、そして都市の光が交錯する場面は、観るたびに新たな発見と感動をもたらします。

(補足情報)

– 主人公の少女・かがり役の上村佳子、母親役の木内みどり、そして監督・撮影・編集のスタッフは、35ミリでの撮影にこだわり、丁寧な手作業で映画を紡ぎました。

– 1987年公開時の批評は、時代を超えて多くの世代に語り継がれ、2017年のデジタルリマスター版の上映時にも再び注目を集めました。

この機会に、劇場での再鑑賞やデジタル配信での視聴を通じて、ゴンドラが描く水と光の世界に触れてみてください。

老婆、女性、少女の裸体をそれぞれ撮影していて驚いたが、美しい裸体を撮影する技術があるからこそAV監督になったのだと納得した。

外から窓を拭く男性は、内側の世界に足を踏み入れられず、その同じ家に住んでいても心の中でブラインドを下ろす少女がいる。

窓やブラインドの演出が、登場人物の微妙な感情とリンクしている点が興味深かった。電子レンジでピザを温めたり、飼っている鳥を弔う箱が印象深く、カメラワークと構図も非常に好みだった。

彼らの未来は明るいとは限らないかもしれないが、それでも視る価値があると思う。

– 美しきナンセンスを感じる。後から TOHJIRO(AV監督) の存在を知り、正直驚いた。TOHJIRO の作品も好きなので、この人とは美的感覚が通じると感じる。

– 美的なナンセンスに心を奪われる。TOHJIRO(AV監督)の名を後で知って、驚いた。彼の映像にも共感する美的感覚を持つ人だと思う。

– 美しくて不思議な感性に惹かれる。TOHJIRO(AV監督)のことを後から知って驚いたが、彼のAVにも魅力を感じる。私の美意識は彼と合うと信じている。

– 美のナンセンスを味わう感覚。TOHJIRO(AV監督)について後で知り、意外だった。彼の作品が好きなので、私と彼の美的感覚は一致すると感じる。

– 美的ナンセンスを感じる。後から TOHJIRO(AV監督)の話を知り、驚きを覚えた。TOHJIROのAVにも共感するので、この人とは美的感覚が合うと思う。

相当ゆったりとしたペースで、なかなか話が進まないなと思っていたら、一時間経過したところで、ようやく動き出しました。

監督は六本木出身とのことで、良の故郷と都会の対比があまりにも明確で、つい「いい気なもんだ」と思ってしまいます。これは、私が捻くれているからかもしれません。

良とかがりの幻想が交錯する(ビルの下の海)シーンでは、「お?」と思わされ、その後から映画が面白くなりました。

ラスト、沖に出る船を涙を浮かべて見つめる佐藤英夫の演技は素晴らしいです。

廃校で弾くオルガンは、音叉のAかと思ったらDでしたw

良い映画です。

主演の子どもが意外と目立つだけに、いろいろと引っかかる点が多い。『かがり』という名前はどんな由来なのか。クレジットの制作デスク欄に『鈴木かがり』と表示されていたが、本当に本人なのか、それとも偶然の一致なのか気になる。

序盤は戸惑うものの、地元へ連れていく展開になってからは、正直この方向性は止めてほしいという気持ちになった。海辺の一連の長回しのようなシーンが続くと、音楽の演出も次第に凡庸になり、興味が薄れてしまう。クレジットの入りは良かったが、描写の一部には賛否が分かれる。特に、子どもを露出させる場面には強い違和感を感じる。

インディペンデント映画の傑作を鑑賞しました。ロケ地がどこも非常に美しく、映像のセンスも抜群です

都会で暮らす少女と故郷を離れて上京してきた青年が、孤独の中で出会い心を通わせていく青春の物語。高層ビル群やゴンドラから見える都会の殺風景な景色、学校での孤立といった要素が共鳴を生み、世代は違っても同じ孤独を抱える二人は会話が少ないままも徐々に距離を縮めていく。

特に大きな出来事は起こらないが、圧倒的な映像美と主演二人の自然体の演技、そして夏特有の空虚感に観る者を引き込み、想像以上の作品となっている。ちなみに鑑賞時にはコントラと間違えて観てしまったというエピソードも添えて。

「月はこんなにも明るい」人の温かさに触れたくなる感動の映画。

映画「ゴンドラ」レビュー:静寂が紡ぐ珠玉の青春と普遍性

静寙の中で響く心の調律を描く、1987年製作の独立系名作。時を超えて観る者の胸に響く美しい映像と普遍的なテーマが、今なお色褪せることなく輝きを放ちます。

映像美と音響の魅力

本作の最大の魅力は、圧倒的な映像美と丁寧な音響設計にあります。高層ビルが広がる冷たい都市と、青森の豊かな自然の対比が見事に描かれ、ゴンドラから見下ろす街の景色は現代社会の孤独感を象徴的に表現します。作り物めいた都会の冷たさが痛いほど伝わってくるのです。また、音叉のA音という小さな音に少女の繊細な感情を寄り添わせる演出や、静寂の中を満たす日常音の配置が、物語の深みを一層引き立てます。

孤独な心同士の共鳴

9歳の少女・かがりと窓拭きの青年・良という、年齢と立場の異なる二人が出会う瞬間は、誰もが胸を揺さぶられる場面です。学校や家庭で居場所を見つけられない少女と、都会で孤独に働く青年の心の交流は、現代のメンタルヘルスの課題と重なる普遍性を持ち、令和の時代に観ても強く共感できます。

自主映画としての完成度

限られた予算にも関わらず、各場面が丁寧に作り込まれており、子役の自然な演技と青年役の内面表現が強い説得力を生み出しています。インディペンデント作品でありながら商業映画に劣らない完成度と温度感を感じられる点が特徴です。

普遍性と時代性の結びつき

80年代後半の東京を舞台にしながらも、居場所を求める気持ち、心の拠り所の大切さ、人と人の結びつきが描くテーマは、時代を超えて普遍的です。現代社会の孤立感に光を当て、誰もが共鳴できる人間の本質を浮かび上がらせます。

総評

商業映画では表現しきれない繊細な感情の機微を、美しい映像と緻密な音響で描ききった珠玉の一本です。ゆったりとした物語のテンポが、日常の喧騒を離れて心と向き合う時間を提供します。日本映画の隠れた名作として、より多くの人に観てもらいたい作品です。

キーワード:映像美、音響設計、孤独、居場所、青春映画、独立系、インディペンデント、メンタルヘルス、普遍性

#心の交流 #孤独感 #居場所探し