2020年6月1日に公開の映画「タゴール・ソングス」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「タゴール・ソングス」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。

タゴール・ソングスが視聴できる動画配信サービス

現在「タゴール・ソングス」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「タゴール・ソングス」が配信中です。

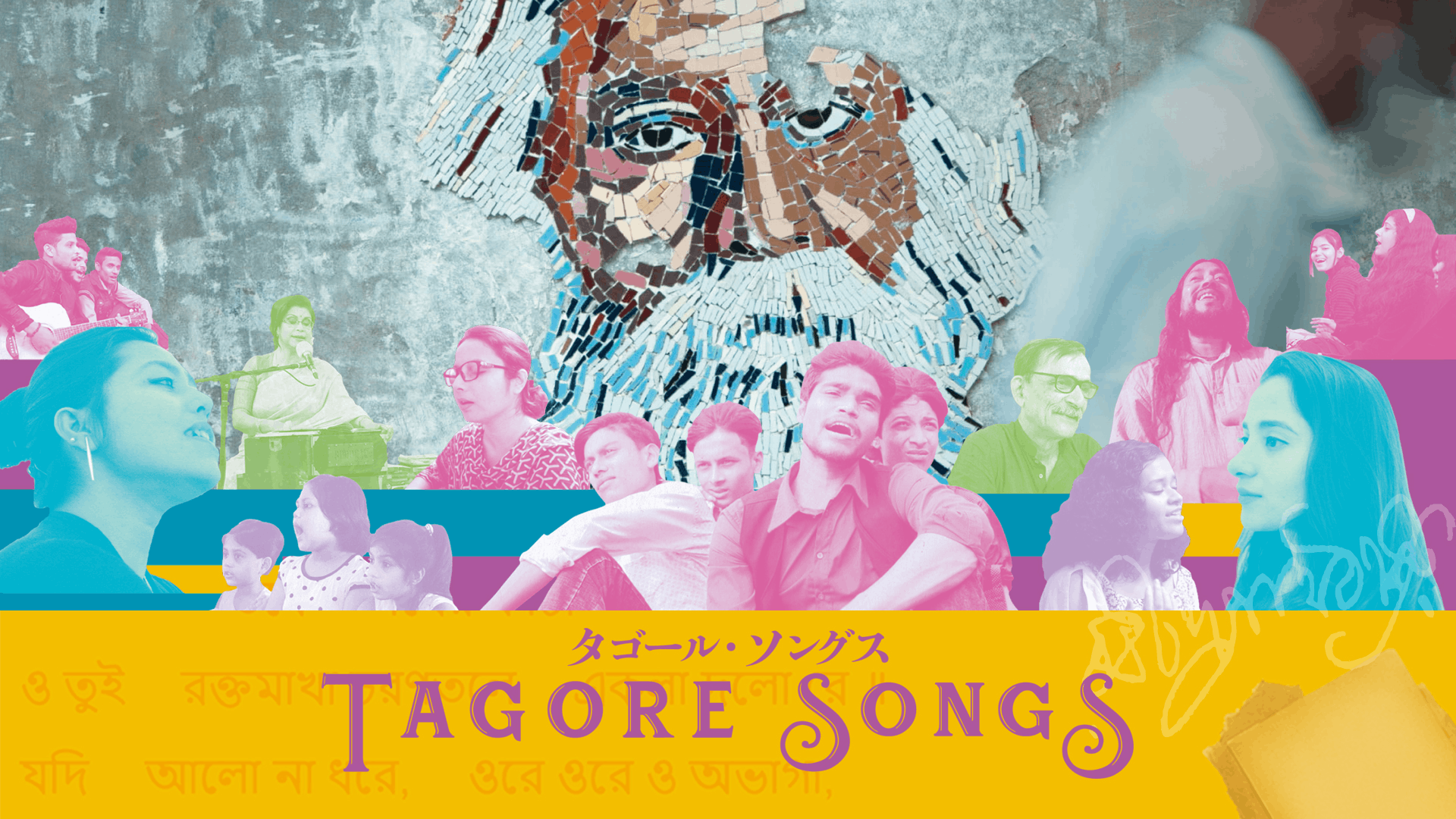

タゴール・ソングスのあらすじ

非西欧圏で初めてノーベル文学賞を受賞したラビンドラナート・タゴールは、英国植民地時代のインドを生きた偉大な詩人です。詩だけでなく2000曲を超える歌を生み出し、その総称として知られる「タゴール・ソング( Rabindrasangeet)」は、ベンガルの自然、祈り、愛、喜び、悲しみといったテーマを通じて、現代のベンガル人の暮らしを豊かに彩ってきました。100年以上が経過した現在も、タゴールの歌は深く愛され続けています。なぜここまで多くのベンガル人を惹きつけるのか。インドとバングラデシュを旅しながら、その魅力と背景に迫るドキュメンタリーです。

タゴール・ソングスの詳細情報

「タゴール・ソングス」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。

| 監督 | 佐々木美佳 |

|---|---|

| 出演者 | オノンナ・ボッタチャルジー オミテーシュ・ショルカール クナル・ビッシャシュ スシル・クマール・チャタルジー ナイーム・イスラム・ノヨン ニザーム・ラビ ハルン・アル・ラシッド ブリタ・チャタルジー ラカン・ダース・バウル レズワナ・チョウドリ・ボンナ 鈴木タリタ |

| カテゴリー | 映画 |

| ジャンル | ドキュメンタリー |

| 制作国 | 日本 |

| 公開日 | 2020年6月1日 |

| 上映時間 | 105分 |

タゴール・ソングスの公式PVや予告編動画

「タゴール・ソングス」の公式PV・予告編動画を紹介します。映像から作品の雰囲気やキャストの演技、音楽の世界観を一足先に体感できます。

タゴール・ソングスを見るのにおすすめの動画配信サービス

U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる

- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる

- 無料体験で気軽に試せる

U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。

見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。

また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。

Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ

- コスパの良い料金プラン

- Amazonのプライム会員特典が利用できる

Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。

プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。

料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。

タゴール・ソングスを無料で見る方法は?

「タゴール・ソングス」を視聴するなら、「U-NEXT」「Prime Video」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。

「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。

タゴール・ソングスの感想・評価

約70年前に書かれた言葉を思い出す。「その歩みがのろかろうが、アジアは生きたいと叫んでいる。西欧は死にたくないと言っている。」(堀田善衛『インドで考えたこと』)生きたいという声を届けるには、それにふさわしい声や歌が必要だ。ベンガルにはタゴールがいたが、日本にはそのような存在がいなかった。調べると、インドはもちろん、パキスタンやバングラデシュも日本よりも遥かに人口が多い。このままだと日本は衰退し、消えてしまうだろう。だからこそ、時間のあるうちに異文化から学びたい。

その感覚を呼び起こす言葉を残した人だと感じ、世界とつながっている感覚を失わずにいる。

話が全然伝わらなくて困りました。話し手が話題を次々と変え、肝心なポイントが抜けているため、聞いている側がついていけませんでした。

タゴールについては初めて知り、興味を持って観ましたが、インタビューは終始ふわっとした印象で、核心がつかめませんでした。翻訳のせいか、タゴールの言葉が非常に直接的で、魅力を見いだせませんでした。

いろいろな視点から話を聞きたかったのに、批評的な切り口があまりなくて物足りなく感じました。

結局、自分で深掘りすべきなのかな、と思ってしまいました。

タゴールのドキュメンタリーが描く、歌と生き方の軌跡

タゴールとはどんな人物なのかを探ると同時に、彼の歌が現代へどのように伝わっているのかを、街の人々の声を通じて感じ取る作品です。

冒頭では、タゴールの歌と筆者の雑感を重ね合わせ、インドとバングラデシュでの受け止め方を現地の人々の声から導き出します。そこから次第に、インド社会の諸問題や若者が抱える現実が浮かび上がり、常にタゴールの歌がそれらと寄り添っています。

このドキュメンタリーは、タゴールが何を思い、どのように歌を紡いできたのかをたどる構成になっています。後半で登場する看板に書かれた言葉は強い印象を残し、そこには「わたしはこの世界を生きていきたい」という思いが宿っています。

後半の日本訪問のエピソードも非常に興味深く、タゴールと同じく異文化に触れる姿勢が丁寧に描かれています。

静岡にある「タゴール」という宿に宿泊する。インドの詩人について調べたものの、さらに詳しく知りたくて視聴。こんな瞬間、映画は本当にありがたい存在だ。

タゴールは詩人、思想家、農業開拓者であり、貧しい人々に寄り添ったインドの偉人であり、アジア人として初めてノーベル文学賞を受賞した人物だ。

Wikipediaを見て驚くのは、彼の生誕と死没の日付に関連する国旗が、馴染みのないものであること。イギリス領の時代の国旗だった。国籍はイギリス領インド帝国。そういえば、インドにはそんな歴史があったことを思い出す。

苦しい時代の中で2500以上の歌を残したタゴールは、インドとバングラデシュの国歌を作詞した偉大な人物だと知れば、彼がいかに国民に愛されているかが分かる。

彼の言葉は、繊細さと強さを兼ね備えているように思える。ひとりの近代詩人に国民が愛情を寄せている国、インドとバングラデシュの文化を垣間見ることができた。

非西欧圏で初めてノーベル文学賞を受賞したラビンドラナート・タゴールの詩と歌を通じて、現代の私たちの感性にどのように生き続けているのかを描くドキュメンタリー。カメラの前で歌う女性たちの声は一つとして同じではなく、どれも心を震わせる。日本語だけでしか理解できないもどかしさをも感じるほど、歌と言葉の深さが伝わってくる。政治や経済の現実を見据える現実感がある一方で、こんな文学と音楽の豊かさがあることを再認識させてくれるインドの奥深さ。とはいえ映画はインドという国全体の枠組みを超え、ベンガル人のアイデンティティを強く浮かび上がらせる。コルカタを州都とする西ベンガル州と、バングラデシュを含むベンガル地方の文化を結びつける視点が貫かれている。(今読んでいるインド料理の本にも、インド人の国境感覚は日本人より曖昧だと指摘されていた。)

女子大生のお父さんが放つ「列車は駅なしでは目的地を決められない」という言葉に、胸を打たれた。時間が経てば本当にそうだと分かるけれど、それでも自分の野心はおとなしくない。日本人もベンガル人も、親子の会話には共通点が多い。

素晴らしいドキュメンタリーでした。

タゴールの詩は知っていたものの、タゴールソングやベンガル、バングラデシュの人々に現在も愛され続けていることに驚きました。

特に、インドの女性たちが学校で古典的な歌唱方法をしっかりと学び、マイク付きで先生が歌を教える姿に感動しました。あの微妙な音階の節回しができるとは、思った以上の技術ですね。

また、インドやバングラデシュのラップも印象的でした。本当の反逆精神を感じました。心に響きました。

ひとりで前へ。赤土の道を踏みしめて。インドとバングラデシュを行き来する旅がおすすめだ。

国歌から童謡ヒップホップまで、タゴールの歌がどれほど広く深く浸透しているかが伝わってきた。いつかベンガル地方で生で聴いてみたいと思う。まずは詩集を読んでみるつもりだし、もし日本で顔写真のTシャツが売っていたら、たぶん買ってしまうだろう。気になるのは、彼の経歴をwikiで確認して知ったバウルという吟遊詩人のことや、日本の全体主義化に警告を発していた点も、映画に取り入れてほしかったなと思う。古い良きものを保持しつつ、変化を加えていくと話す若者と、そのまま受け継がれようとする師弟とのバランスが絶妙だ。女の子が親を説得して自由に夜遊びしたいシーンや、日本でタゴールを辿る旅の場面には心を打たれた。一人でこれほど多くの歌を作った思想家は他にいるのだろうか。また、ベンガルの抵抗詩人で若年性認知症に苦しむノズルルにも興味が沸く。こうした映画は、世界のことを知らない自分に気づかせてくれる大好物だ。

タゴールについてはほとんど知識がなかったが、この作品を通じて多くを学ぶことができた。非西洋圏で初めてノーベル文学賞を受賞したラビンドラナート・タゴールの業績を、改めて実感させてくれる内容だった。100年前には日本の若い女性たちへ向けて公演が行われていたという事実には、強い驚きを覚える。

ベンガルの人々は、幼少期からタゴールの歌を学び、彼の哲学と共に生活しています。