2021年12月10日に公開の映画「GUNDA/グンダ」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「GUNDA/グンダ」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。

GUNDA/グンダが視聴できる動画配信サービス

現在「GUNDA/グンダ」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「GUNDA/グンダ」が配信中です。

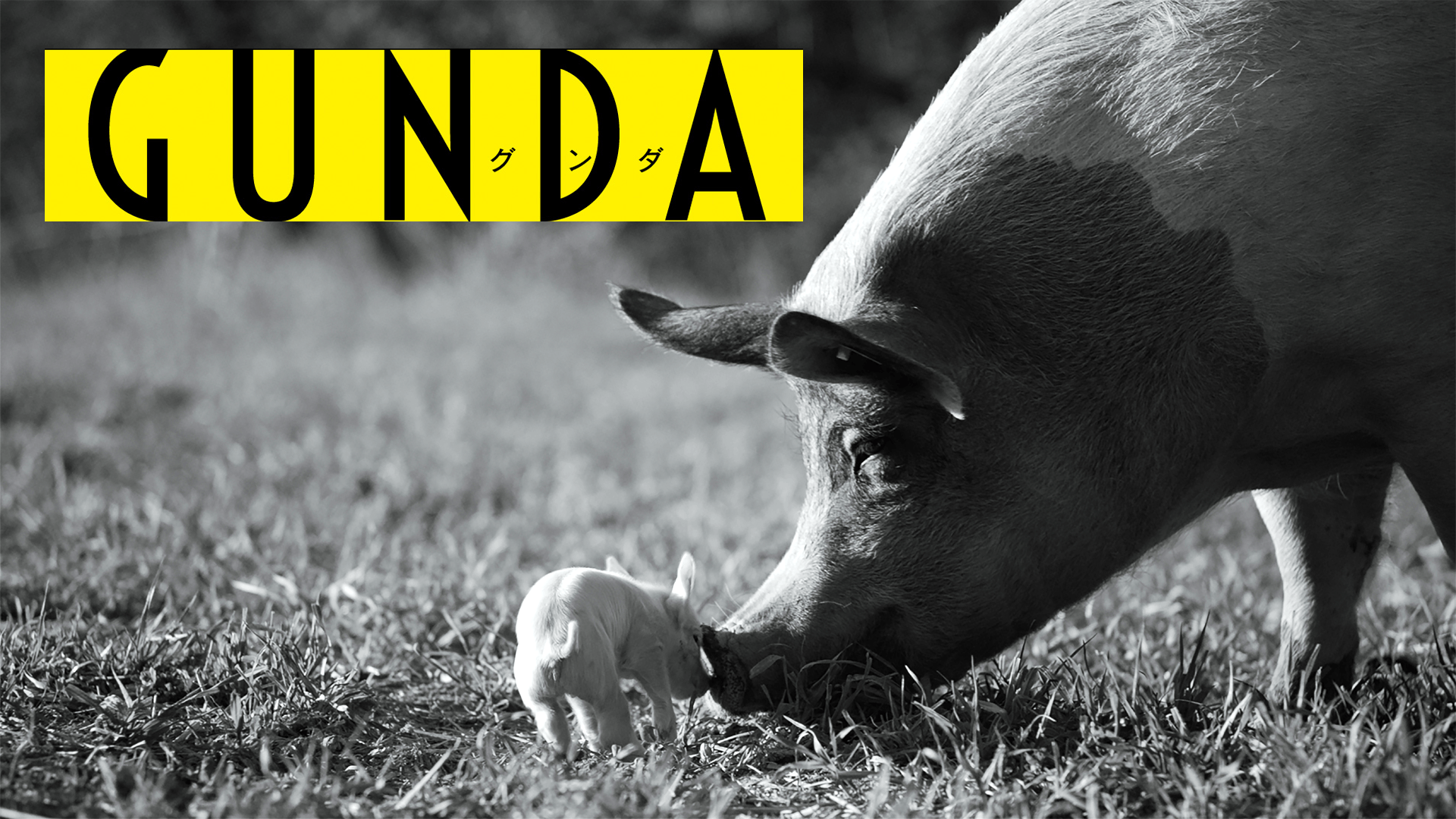

GUNDA/グンダのあらすじ

ある農場で暮らす母ブタ GUNDA。生まれたばかりの子ブタたちが一生懸命に立ち上がり、母の乳を求める様子。一本足でしっかりと地面を踏みしめるニワトリ、広大な大地を走り抜けるウシの群れ――。迫力満点の立体音響で描かれるその深遠な世界には、ナレーションも人工音楽も一切存在しない。研ぎ澄まされたモノクローム映像は、本質に宿る美を端的に表現し、驚異的なカメラワークが躍動感あふれる生き物たちの生命の鼓動を捉える。ただ、そこで暮らす生き物たちの息吹に耳を傾けると、誰も気にしないようなその空間が突然“無限の宇宙”へと変容する――未体験の映像体験があなたを待っている。斬新な手法と叙情的な演出で織りなす映像詩には、名優ホアキン・フェニックスがエグゼクティブ・プロデューサーとして名を連ね、世界中の著名な映画作家たちから賞賛の声が寄せられています。国内外で100以上の映画賞を受賞し、“最も革新的なドキュメンタリー作家”と称されるヴィクトル・コサコフスキー監督の渾身の作品、『GUNDA/グンダ』をぜひスクリーンで体感してください!

GUNDA/グンダの詳細情報

「GUNDA/グンダ」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。

| 監督 | ビクトル・コサコフスキー |

|---|---|

| カテゴリー | 映画 |

| ジャンル | ドキュメンタリー |

| 制作国 | ノルウェー アメリカ |

| 公開日 | 2021年12月10日 |

| 上映時間 | 93分 |

GUNDA/グンダの公式PVや予告編動画

「GUNDA/グンダ」の公式PV・予告編動画を紹介します。映像から作品の雰囲気やキャストの演技、音楽の世界観を一足先に体感できます。

GUNDA/グンダを見るのにおすすめの動画配信サービス

U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる

- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる

- 無料体験で気軽に試せる

U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。

見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。

また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。

Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ

- コスパの良い料金プラン

- Amazonのプライム会員特典が利用できる

Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。

プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。

料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。

GUNDA/グンダを無料で見る方法は?

「GUNDA/グンダ」を視聴するなら、「U-NEXT」「Prime Video」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。

「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。

GUNDA/グンダのよくある質問

-

Q映画『GUNDA/グンダ』のあらすじはどのようなものですか?

-

A

『GUNDA/グンダ』は、農場に住む一頭の豚とその周囲の動物たちの日常を追ったドキュメンタリー映画です。ナレーションや音楽を使わず、自然な音と映像のみで動物たちの姿を描いています。動物たちの視点から生きることを考えさせられる作品です。

-

Q映画『GUNDA/グンダ』で描かれる動物の視点にはどのような狙いがありますか?

-

A

『GUNDA/グンダ』では、動物たちの視点から彼らの日常を映し出すことによって、彼らの感情や生きる意志を強調しています。観客は、日常ではなかなか考えない動物の存在や生きることの意味について深く考えるきっかけを得ることができます。

-

Q『GUNDA/グンダ』の監督は誰ですか?

-

A

『GUNDA/グンダ』の監督はヴィクトル・コサコフスキーです。彼はロシア出身のドキュメンタリー映画監督で、独自の視点で自然や人間についての考察を行う作品を数多く手がけています。

-

Q映画『GUNDA/グンダ』の撮影手法にはどのような特徴がありますか?

-

A

『GUNDA/グンダ』はモノクロで撮影されており、映像美と細部にわたる描写が特徴です。画面からは動物たちの息遣いや環境音が伝わり、視覚と聴覚を通じてリアルな農場の生活が感じられます。

-

Q映画『GUNDA/グンダ』はどのような評価を受けていますか?

-

A

『GUNDA/グンダ』は、動物の視点を通じて人間の生活を見直させる作品として高い評価を受けています。特にそのユニークな映像表現と感動を呼ぶストーリーテリングが多くの映画祭で称賛されています。

GUNDA/グンダの感想・評価

環境音や動物の鳴き声が心地よく響き、モノクロの映像が新鮮な印象を与える映画だった。

再観賞した。以前観たときは途中で眠ってしまったので、今回は改めて観直した。モノクロで音楽もナレーションもない、動物を主題にしたドキュメンタリー映像。野生の動物ではなく家畜を中心に据える点が特徴だ。

印象的な場面は、母豚に踏み潰される子豚、羽毛が抜け落ちた鶏、片足の鶏、走る牛の群れ。長回しのラストカットを見て、そういう瞬間も撮るのだと再認識する一方で、それが映画作品として消費されている現状に、家畜の命が過度に搾取されているような感慨を抱く。

牧場の状況が分からないまま撮られた箇所もあるが、ただ牧場にカメラを置くだけでは撮れないシチュエーションもあるし、ある画を作るために人為的に動物を放つようにも感じられる。牛が柵から放たれる瞬間やラストカットは、観客の前に人を映さないように設計されて撮られており、そうしたシーンは撮影の段取りを整え、編集でつないだ計画的な作業に基づいているのだろう。

結局、単なる静かに観察する映像ではなく、かなり作為的な映像の連なりとして成立している。

鑑賞回数: 1

鑑賞履歴

・2025/10/18

#鰤メモ

生きとし生ける動物たちの生きる力と残酷さが凝縮された93分だった。要するに現実だ。この現実が人間のもとへと届く。これもまた現実だ。

人間にも生活があるように、家畜を含め動物にも生のリズムがある。生を深く考えさせる力強い映像体験だ。家畜の生活に踏み込むドキュメンタリーを通して、改めて自分が人間であると強く意識させられた。言葉による説明を省き、目の前で起きている事実をそのまま記録して鑑賞者に伝えるそれこそが、この作品が映し出すドキュメンタリーの真髄だと感じた。動く動物の筋肉は流れるようにしなやかで、その動作は筋肉と脂肪を発達させる。日常的に口にしている肉の源泉を、体感として再認識させられる。豚には、乳を出すための乳腺がこんなにも豊かなのかと驚く。動物として繁殖することは、生まれたときからの本能であり、ある種の義務でもある。先日観た人間の醜い本能的欲求を可視化した『追悼のざわめき』と対比しつつ考える。人間以外の動物界を詳しく知っているわけではないが、その繁殖という本能を「愛」という魂の叫びで理性がコントロールし、欲求を沈静化させているのは人間に特有の現象かもしれない。私たちは今日も、生にしがみつくために生をしっかりと見つめ、生を生かして生きていく。

モノクロの牧場を舞台に、豚・鶏・牛の生と育みを見つめる写真集のような連作。出産直後の母豚の慌ただしさから始まり、授乳を巡る激しい争奪戦へ。まだ羊水でぬれた新生児が生々しく画面に現れ、母豚に踏みつぶされるかと息をのむ瞬間もある。鳥の脚のアップ、そして肉牛たちの表情へと画の焦点は移ろいでいく。結末は、成長した子豚をトラックが去らせる一瞬で幕を閉じ、長回しで狼狽する母豚の姿が心をえぐる。やがて諦め、小屋へと戻る母豚。その背後には、愛らしい子豚たちと、必死に育てるグンダの姿が静かに浮かぶ。人間の食の命と向き合う視点が突きつけられ、彼らにも感情があり、それぞれの生は美しいと気づかされる。今日のお昼はケンタッキーだった、そんな現実が胸に残る。2025夏休み 20本目 #2025夏休み

「EO」を観ていると、どこかで似た作品を目にした記憶が蘇る。しかし、こちらの作品は「EO」のように人間の視点を意識的にフィクションに反映させているわけではない。\nこの作品もまた、演出によって物語を紡いでいる。ストーリーが存在しない豚の生活に、観客が意味を見出すのは、作り手の「こう見せたい」という意図が画角やカット、色合いに込められているからに他ならない。

夏休みも終わりに近づいてきましたね

本当に時間が経つのが早いなと感じます。

子供が夏休みの間、普段より映画を一緒に観ることが増えました。今回出会った作品は、偶然見つけたのですが、とても気に入りました。

モノクロで言葉はなくても、夢中になって観ました。豚の授乳シーンや、牛がハエを払うシーン、そして最後に母豚が子供たちを探すシーンは、胸が締め付けられるほど切なく、それでも映像美に感動した一本でした。

ヴィーガンやベジタリアンにはなれませんが、せめて食べるお肉には感謝して、残さずいただこうと思います。そんな気持ちになりました。

動物の動作やしぐさをここまでじっくりと捉える機会は珍しく、場面の随所で強く見入ってしまう。とりわけカメラワークが秀逸で、動物にかなり寄るショットや狭い空間での機材の動きにも、人間の存在感を感じさせない。それでありながら、画としての美しさも同時に成立している。

特に印象深かったのは、物語の終盤に現れる哀しげな豚の場面だ。豚にも表情があり、感情があることを改めて思い知らされる。母豚が心配そうに子どもたちを見つめるカットの意味が、ようやく理解できた。彼らにとっては、本当に過酷な運命だと痛感する。

だからこそ、口にする食材ひとつひとつにも命があったことを忘れず、感謝の気持ちを大切にしていきたい。

音楽やナレーション、テロップを一切排除したストイックなアプローチで、ある農場の豚、鶏、牛の姿を捉えたドキュメンタリー。牧草の感触が伝わってくるような緻密なモノクロ映像が美しい。冒頭、小屋の入り口から顔を出している母豚が固定カメラで映し出され、その後、たくさんの子豚たちが我先にと外に飛び出してくる。その様子はリュミエール兄弟の『工場の出口』を思わせる賑やかさで、映画的な喜びをもたらす。陽の光に照らされた子豚の毛の輝きや、顔を上げた際の眩しそうな表情、眠っている間に動く耳、丸まった尻尾、それぞれ異なる目つき、身を寄せ合うしぐさを、これほどじっくり観る機会はこれまでなかった。雨が降り始めた頃、小屋の入り口で雨水を飲む子豚の表情はどこか嬉しそうだ。余計な情報がない分、風の音や鳥、虫の声、蠅の羽音、遠くから響く羊や牛の鳴き声、草が踏まれる音に耳を澄ますことになる。その中で、豚の鳴き声にも明確な表情があることに気づく。お腹が空いた時や、苦しい時にはその声が変わる。動物倫理の観点から、苦痛を感じる生物に対して苦痛を与えるべきではないという考えがある。トラックに詰め込まれた豚たちが上げる苦しそうな声はその例だ。コサコフスキー監督は自身がベジタリアンであり、この映画をプロデュースしたホアキン・フェニックスもヴィーガンであるため、食肉用畜産動物がテーマなのは理解できるが、牧場で生きる羊や驢馬、山羊、馬の姿も見たかった。

草を踏みしめて大地を歩く。風の音を聞き、雨の香りを感じる。光の輪郭に包まれながら。ある農場の母ブタグンダを中心に描かれる彼女たちの視点。ナレーションや人工音楽はなく、研ぎ澄まされた映像と音響が五感を刺激する。太陽を背に、頼りない毛並みを風になびかせる子ブタたちがとても愛らしい。映像を観ながら様々なことを考えた。なぜ何も教わっていないのに母乳を求めるのか。なぜ寄り添って眠るのか。同じ模様の場合、なぜ落ち着くのか。目の奥で、彼らは何を考えているのか。人はなぜ彼らに愛おしさを感じるのか。また、彼らを食べることが美味しいと感じるのか。この二つの感情はどう共存するのか。この世界についてまだ知らないことがあまりに多い。どれだけ生きても、人間である限り全てを理解することは不可能だと気づく。

時折、家畜としての生き方について考えることがある。その答えはここにある。モノクロ映像で、ナレーションやBGMが一切ない中、動物たちの目の高さで捉えられた映像により、彼らと共に生きているような疑似体験ができた。

テレビもラジオもなく、車もあまり走らない農場での生活は、時に退屈で眠くなるような一方、母親に出会うことが死と隣り合わせとなる緊張感も孕んでいる。そして、のんびりとした時間の流れの中で、変化が訪れる。

ある日突然、全ての子供が連れ去られることもあるが、その後も退屈と緊張が交錯する日常へと戻っていく。そんな日々を描いたドキュメンタリーだ。

「子供たちが可愛い」「子供がいなくなってかわいそう」といった感情は人間の思惑に過ぎず、家畜たち自身にはそんなことは関係なく、ただ時間が過ぎていくのみである。ナレーションやBGMによる感情の演出がないため、約1時間30分を純粋に家畜の視点で過ごすことができた。