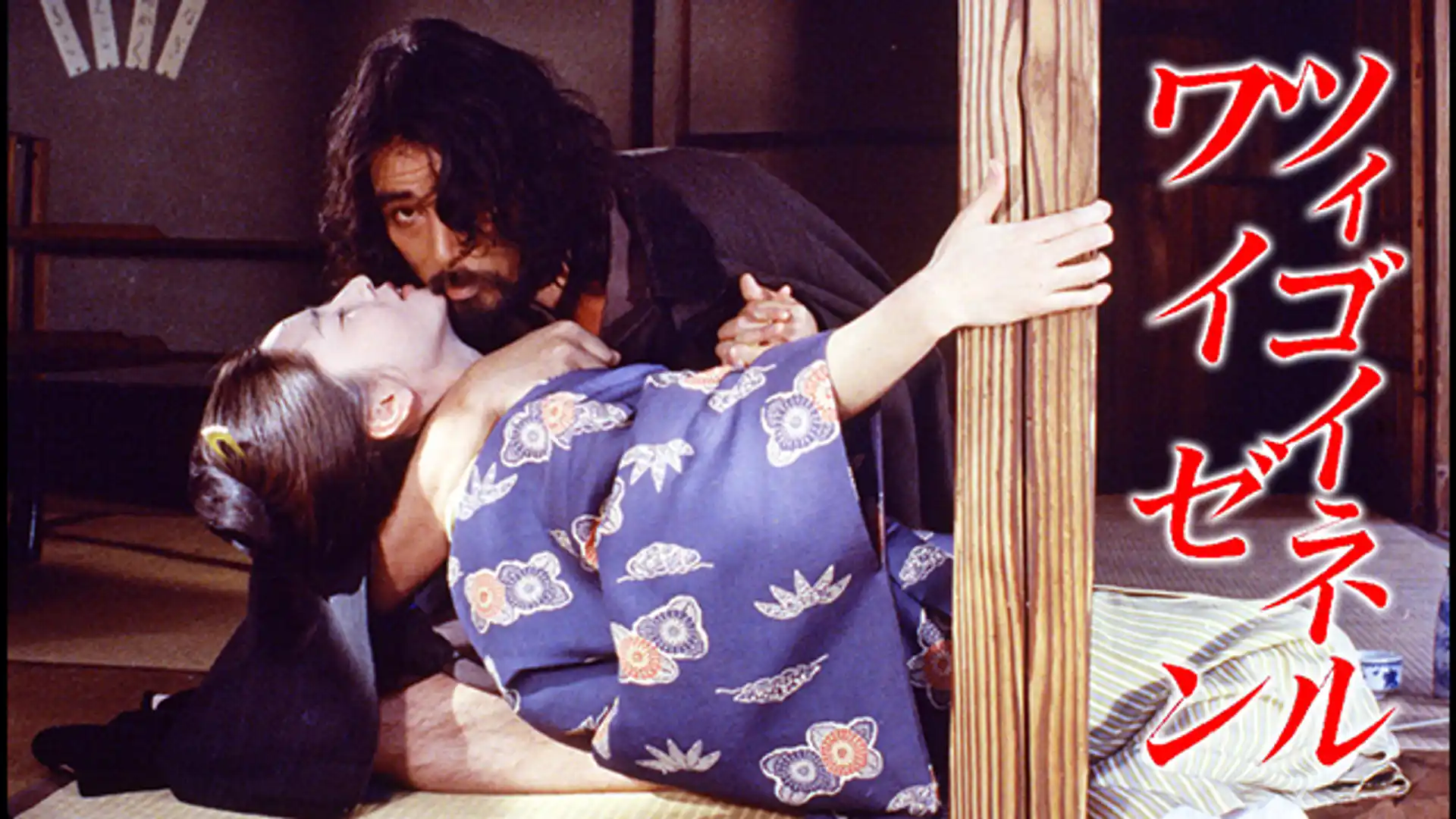

1980年4月1日に公開の映画「ツィゴイネルワイゼン」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「ツィゴイネルワイゼン」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。

ツィゴイネルワイゼンが視聴できる動画配信サービス

現在「ツィゴイネルワイゼン」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「ツィゴイネルワイゼン」が配信中です。

ツィゴイネルワイゼンのあらすじ

士官学校の教授・青地豊二郎と、元同僚で無頼の友・中砂糺は、旅先の宿で弟の葬式を終えたばかりの芸者・小稲と出会う。1年後、中砂の家を訪れた青地は、新婚の妻・園を見て驚く。彼女は旅先で出会った芸者・小稲と瓜二つだった。

ツィゴイネルワイゼンの詳細情報

「ツィゴイネルワイゼン」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。

ツィゴイネルワイゼンを見るのにおすすめの動画配信サービス

U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる

- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる

- 無料体験で気軽に試せる

U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。

見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。

また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。

Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ

- コスパの良い料金プラン

- Amazonのプライム会員特典が利用できる

Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。

プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。

料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。

ツィゴイネルワイゼンを無料で見る方法は?

「ツィゴイネルワイゼン」を視聴するなら、「U-NEXT」「Prime Video」「Lemino」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。

「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。

ツィゴイネルワイゼンのよくある質問

-

Q映画『ツィゴイネルワイゼン』のあらすじは何ですか?

-

A

『ツィゴイネルワイゼン』は、1920年代の日本を舞台にした幻想的な物語です。教授の青地とその友人が奇妙な現象に遭遇し、現実と幻想が交錯する中、人間の欲望と狂気が浮き彫りにされます。物語は不条理な雰囲気の中で進行し、観る者に強烈な印象を与えます。

-

Q映画『ツィゴイネルワイゼン』の見どころは何ですか?

-

A

『ツィゴイネルワイゼン』の見どころは、その独特な映像美と音楽の演出です。映像は細部にわたって丁寧に作られており、幻想的かつ不気味な世界観を見事に表現しています。また、サウンドトラックにはドイツの作曲家サラサーテの「ツィゴイネルワイゼン」が使用され、不気味さと美しさを兼ね備えた雰囲気を醸し出しています。

-

Q『ツィゴイネルワイゼン』の監督を務めた人物は誰ですか?

-

A

『ツィゴイネルワイゼン』の監督は鈴木清順です。鈴木清順は、日本映画界の中でも特に独創的な映像作家として知られ、その作品は国内外で高く評価されています。本作も、彼の持つ独特な世界観と美的センスが存分に活かされています。

-

Q映画『ツィゴイネルワイゼン』の主なキャストは誰ですか?

-

A

『ツィゴイネルワイゼン』の主なキャストには、青地役の藤田敏八、友人中村役の原田芳雄などがいます。彼らは、それぞれの役を個性的に演じ、不気味ながらも惹き付けられるキャラクターを作り上げています。

-

Q『ツィゴイネルワイゼン』はどのような評価を受けていますか?

-

A

『ツィゴイネルワイゼン』はその芸術性と革新的な映像表現で高く評価されています。1980年の第1回高松宮殿下記念世界文化賞で金賞を受賞するなど、多くの賞を受け、国内外の映画祭で称賛されました。鈴木清順監督の代表作として、現在でも多くの映画ファンに支持されています。

ツィゴイネルワイゼンの感想・評価

弟の自殺の理由について、芸者が「亭主のいる女性を愛して捨てられたらしい」と話していた。そこで中砂が「男2人と女1人か」と呟いていた。その場には、中砂と靑地の男性2人、女性の芸者1人、盲目の旅芸人も同じく男性2人と女性1人がいた。弟が亡くなったように、不倫が原因で中砂か靑地のどちらかが亡くなるのではないかと考えながら見守っていた。予想通り中砂が亡くなることになったが、その死因は麻酔薬を吸引したことによる事故死だった。

寺山修司的な雰囲気を期待していたのに、そんなことはなく、物語はつながっている。ただ、セリフ回しが難解で、現状が何なのか分からなくなる場面が多かった。結局、今この瞬間がどういう状態かを何度も、いや200回は問うことになる。眼球を舐める描写を目にしたのは初めてで、正直ちょっと嬉しかった。幻想的なカットが連なる一枚絵のような作りが目立ち、映画というより映像作品としてのニュアンスが強い。年に一度は必ず再視聴して、少しずつ解釈を深めていくべき、いわば超スルメ作品。なんとなく観ても理解できるタイプの作品ではなかった。

原田芳雄の愛らしさ。藤田敏八の洗練された紳士的な声。大谷直子は気丈で二役をこなし、大楠道代はエレガントさを兼ね備える。魅力的な四人(場合によっては五人)が紡ぐ、神秘的で美しい、この世とあの世を超えた物語

原田芳雄の可愛らしさを感じさせる魅力。藤田敏八の洗練された紳士の声。大谷直子は凛々しく、二役を演じる。大楠道代はエレガント。魅力的な四人(五人)が織りなす、怪しげで美しいこの世とあの世の物語。

不気味で、シュールで、美しく、エロくて、笑えて、エロくて、美しく、シュールで、不気味このエンドレスを観るような作品は、鈴木清順がSEIJUN SUZUKIとして世界的に、そしてカルト的に愛される理由を、改めて浮き彫りにする。エイゼンシュタイン風のモンタージュを、どこかエドガー・アラン・ポーの象徴性から江戸川乱歩の探偵文学へと結ぶような文脈のカットバックとして織り込み、視覚に謎を刻み込む手腕だ。主要な登場人物は六名、親友の二人(靑地=藤田敏八、中砂=原田芳雄)と芸者、芸者と瓜二つの新妻、もう一人の妻、その妻の妹。そして作品の水先案内人として、盲目の旅芸人三人(老いた男、若い女、若い男)が物語を導く。六名と三名は、それぞれ性と暴力によって濃密に結びついている。子供の頃に大人たちがひそかに見せた「おっかなさ」の原風景は、年を重ねて性欲が衰えるとき、生きることの核心として匂い立つ。この映画では、物をよく食べる場面が特に印象的で、「食べる」ことは性的なものと暴力的なものが同根であることを強く感じさせる。耽美的な表現の難しさは、崖っぷちを歩くような刹那性に近いが、歩き続けることは容易ではない。この作品を成立させた核を、私はそんなふうに捉える。耽美の本質には「美に溺れない」という逆説が宿っているという事実こそが、最高峰の瞬間を生み出した要因だった。

内容やシナリオよりも、映像や雰囲気を楽しむロマンホラー。

*この手の映画を一つのジャンルにまとめたくはないが、調べてみたところホラー/サスペンスに分類されるようだ。

確かに、明確な恐怖描写はなく、自然な風景の中で(会話が成立していなかったり、立ち去る際に何故かTILT UPされるなど)恐怖が表現されていることに美しさを感じた。自然でありながら不自然に溶け込む映像構成には引き込まれた。美しい。

あまりにも美しいものは恐怖に繋がる。そんな印象だった。

真面目な大学教授・青地と、自由奔放な狂人・ナカサゴのブロマンス物語。ナカサゴが娘に青地の名前を勝手に付けたことで、大騒ぎ。ジャケットの中で、お稲に接吻をしようとするナカサゴの瞳が一瞬何かを見つめ、その視線は青地に向けられていた。

「俺が死んだら骨をくれてやるから、お前が先に死んだら骨を貰う」というナカサゴの言葉に、青地は何も答えられない。おイネを抱く際や、その後の青地との会話でも繰り返されるが、ナカサゴは人間の肉体よりも骨に魅力を感じている男であり、そこに向ける情は奥さんではなく青地に向けられている。むさ苦しい外見とは裏腹に、その切なさが心に響く。

青地は真面目すぎて、ナカサゴの言葉に「?」という表情を浮かべるが、ナカサゴの頭蓋骨を取り出すことはできないかと一瞬考え、無理だとわかればあっさり諦めてしまう。自分に骨を見る資格すらないと恥じる姿は、実にじれったい。ナカサゴほどの情熱を持たない自分には、骨を貰う資格などない。男同士の狂気的な愛とその難しさを描いた、愛らしい物語だった。大正浪漫三部作の中では、最も分かりやすいあらすじとなっている。

これが見やすい?と思いつつ、結果的には十分に楽しめる作品だった。序盤の独特なカット手法には驚くが、次第にそのスタイルに慣れてくる。ズームアップされる蟹のシーンには思わず笑ってしまった。難解な部分も多いが、4人の男女のストーリーの輪郭を把握できれば、「見やすくて奇妙な映画」として楽しめるだろう。

青木の顔が歪むシーンなど、疑問符が浮かぶ瞬間もいくつかあった。

イメージを常に疑うことが、最後の臨死体験のような不思議な感覚を引き起こすのだろう。

何度観ても理解が難しいが、気取っているわけではなく、自然に作られた誠実さを感じる作品です。生の象徴として、食欲をそそる美味しい料理が登場するグルメ映画です。

憧れの時代設定。生まれ変わるなら、和洋折衷のモボモガ文化を体験してみたい。

海の見える素敵な家で、

ストーリーはホラーなのか、妄想なのか、夢なのか、また死んだ妻に似た人に出会ってしまったのか、すべてが曖昧。そんな曖昧さを自分なりに楽しむ面白さがある。

特にこんにゃくをカットするシーンが印象的で、うなぎや水蜜桃、こんにゃくが、この作品の中では一種のエロスとして映る。大楠道代が桃の皮を舐めるシーンは衝撃的。

男と女、血の匂い、赤く染まる骨、生と死などのキーワードが浮かんできながら、映像の美しさや言葉のセンスも堪能できる。

原田芳雄の破天荒で独特な眼差し、そしてあふれ出る色気の演技は圧巻。

絶対にもう一度見たい。見るたびに解釈が変わりそうな作品だ。

まるで全てが夢の中の出来事のようだ。

言葉では表現しきれない美しいショット。

妹の見舞いを通じて、現在から過去への時系列を一気に捉える。

青地の嫁と中砂が遊ぶための家のデザイン、ワンシーンで表現。

周子が舌を伸ばして中砂の目をなめる。

周子が舌を伸ばして桃の皮をなめる。

「意味がない」「意味が分からない」と「面白い」は決して矛盾しないのだ!という、私にとって非常に重要なことを教えてくれた一本です。

意味が分からなくても、面白くて、美しくて、恐ろしければ、それで充分!それが本質なのだ!!!

整合性や辻褄なんて関係ない!www

「物語」を重視する方には向いていないかもしれませんが、そもそも「映画」ってそういうものではないと思います。この映画を好きな人なら、きっとその感覚が分かるはず。

嫌いな人にはまったく受け入れられないだろうけどwww

鈴木清順の後期作品は、その独特な魅力(時には毒とも言える)によって、興味のある方にはぜひおすすめです

1980年に各映画賞を受賞した本作は、内田百けんの『サラサーテの盤』を基に田中陽造が大胆に脚色した摩訶不思議な作品である。原田芳雄がジプシーのように日本各地をさすらう中迫を演じ、藤田敏八は中迫の友人である大学教授・青地役、大谷直子が中迫の旅先で出会う芸者・小稲と正妻・園を一人二役で演じている。

百けんの小説の雰囲気を実写で再現したこの映画は、全体に漂う退廃的な雰囲気がヴィスコンティの作品を思わせる。原田芳雄はヘルムート・バーガー、藤田敏八はダーク・ボガート、青地の妻・周子役の大楠道代はイングリット・チューリンに似ているように見えるのは気のせいだろうか。

中迫によれば、ツィゴイネルワイゼンのドーナツ盤にサラサーテが演奏中に発した何か聞き取れない言葉が録音されているという。「幻聴が聞こえだしたら気狂いのはじまりだよ」と語るこの言葉は、正気と狂気、現実と幻想、生と死のテーマを浮かび上がらせる。清順監督はこの映画の中で、その境界線をあいまいに見せることを狙っている。

中迫は放浪を続け、狂気の世界に迷い込み朽ち果てる。彼の放浪癖を軽蔑しながら、青地はいつしか自身も中迫の狂気にとらわれるのではないかという恐怖を抱える。

中迫の住居への鎌倉の切り通しは、まさにこの境界線のメタファーとして描かれている。中迫の死後、小稲は何度も遺品を回収しに青地の元を訪れ、知るはずのない難解な専門書名をスラスラと伝え、青地はツィゴイネルワイゼンのレコードから聞こえないはずのサラサーテの声をはっきりと聞く。

そして、狂気の淵にすっかり迷い込んだ青地が、中迫の実娘・豊子に導かれ三途の川を渡った先には、『ベニスに死す』のアッシェンバッハが見たのと同じ風景が広がっていたのだろうか。

軽い気持ちで観る映画だと思っていたが、実際にはそうではなかった。内容が全く理解できず、2時間以上の上映時間はかなり苦痛に感じた。キャストやロケーションは魅力的だったが、それ以外には良い点を見出せなかった。

十代の頃に観て難解だったため、数年おきに見返しています。

あなた、私の骨が好きなのね。私の体を焼いたら、透き通った桜の花びらのような骨が現れるとでも思っているの?

【感想】

静けさと耽美が交差する世界観でありながら、全く理解の及ばない物語。東洋と西洋が融合する大正浪漫の中で、セックスという生の力が死と結びつく様子は、相反する二つの要素が互いを際立たせつつ同時に共存しているのかもしれない。黒沢清やルイス・ブニュエルのように、さりげない違和感が物語を彩る様子は、まさに骨を隠す肉体そのものだ。