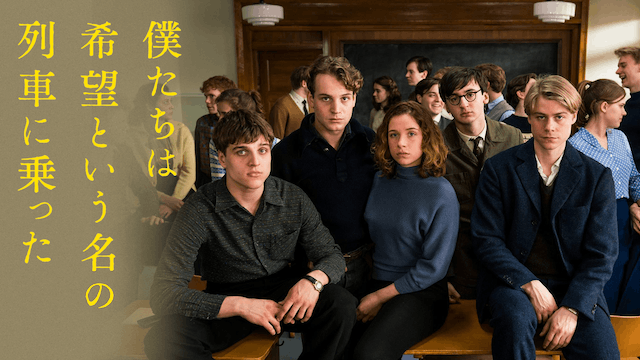

2019年5月17日に公開の映画「僕たちは希望という名の列車に乗った」を今すぐ視聴できる動画配信サービス(VOD)を徹底紹介。この記事では「僕たちは希望という名の列車に乗った」のあらすじやキャスト・声優、スタッフ、主題歌の情報はもちろん、実際に見た人の感想やレビューもまとめています。

僕たちは希望という名の列車に乗ったが視聴できる動画配信サービス

現在「僕たちは希望という名の列車に乗った」を視聴できる動画配信サービスを調査して一覧にまとめました。以下のVODサービスで「僕たちは希望という名の列車に乗った」が配信中です。

僕たちは希望という名の列車に乗ったのあらすじ

1956年、東ドイツの高校に通うテオとクルトは、列車で訪れた西ベルリンの映画館でハンガリーの民衆蜂起に関するニュース映像を目の当たりにする。クラスのリーダー的存在である二人は、仲間たちに呼びかけて授業中に2分間の黙祷を捧げた。これは自由を求めるハンガリーの人々への純粋な哀悼であったが、ソ連の影響下にある東ドイツでは“社会主義国家への反逆”と見なされてしまう。やがて当局が調査に乗り出し、人民教育相から一週間以内に首謀者を告げるよう命じられた生徒たちは、人生に関わる重大な選択を迫られる。仲間を密告しエリートへの道を進むのか、それとも信念を貫き大学進学を諦め労働者として生きるのか……。

僕たちは希望という名の列車に乗ったの詳細情報

「僕たちは希望という名の列車に乗った」の制作会社や監督、キャスト、主題歌アーティストなどの作品に関する詳しい情報をまとめています。作品づくりに携わったスタッフや声優陣をチェックして、より深く物語の世界を楽しみましょう。

| 原作者 | ディートリッヒ・ガーストカ |

|---|---|

| 監督 | ラーズ・クラウム |

| 出演者 |

|

| カテゴリー | 映画 |

| ジャンル | ドラマ |

| 制作国 | ドイツ |

| 公開日 | 2019年5月17日 |

| 上映時間 | 111分 |

僕たちは希望という名の列車に乗ったの公式PVや予告編動画

「僕たちは希望という名の列車に乗った」の公式PV・予告編動画を紹介します。映像から作品の雰囲気やキャストの演技、音楽の世界観を一足先に体感できます。

僕たちは希望という名の列車に乗ったの楽曲

「僕たちは希望という名の列車に乗った」の主題歌や挿入歌、サウンドトラックを紹介します。映像だけでなく音楽からも作品の世界を感じてみましょう。

- サウンドトラックDas schweigende Klassenzimmer (Original Motion Picture Soundtrack)Various Artists

僕たちは希望という名の列車に乗ったを見るのにおすすめの動画配信サービス

U-NEXT

- アニメ、映画、マンガ、書籍、雑誌がまとめて楽しめる

- 作品数が豊富で毎月無料で配布されるポイントで新作も見られる

- 無料体験で気軽に試せる

U-NEXTは、国内最大級の作品数を誇る動画配信サービスです。映画・ドラマ・アニメを中心に、配信数は32万本以上。さらに、動画だけでなくマンガや雑誌もまとめて楽しめる点が大きな特徴となっています。

見放題作品に加え、最新映画などのレンタル作品も充実しており、有料タイトルは毎月付与されるポイントを使って視聴できます。このポイントは、マンガの購入や映画チケットへの交換にも利用できるため、使い道の幅が広いのも魅力です。

また、U-NEXTでは31日間の無料トライアルを実施しています。期間中は32万本以上の動画が見放題となり、200誌以上の雑誌も読み放題。さらに、600円分のポイントが付与されるため、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも活用可能です。充実したコンテンツをお得に体験できるこの機会に、ぜひU-NEXTをチェックしてみてください。

Prime Video

- 幅広いジャンルの作品が揃った充実の配信ラインナップ

- コスパの良い料金プラン

- Amazonのプライム会員特典が利用できる

Amazonプライムビデオは、Amazonが提供する動画配信サービスで、映画・ドラマ・アニメ・スポーツなど幅広いジャンルを楽しめます。「ザ・ボーイズ」や「ドキュメンタル」など、オリジナル作品も高い人気を誇ります。

プライム会員特典として利用でき、通販での送料無料やお急ぎ便、日時指定便など、Amazonの便利なサービスもあわせて使えるのが大きな魅力です。

料金は月額600円(税込)、年間プランなら5,900円(税込)でさらにお得。2025年4月以降は広告表示がありますが、月額390円(税込)の広告フリーオプションで広告なし視聴も可能です。30日間の無料トライアルも用意されています。

僕たちは希望という名の列車に乗ったを無料で見る方法は?

「僕たちは希望という名の列車に乗った」を視聴するなら、「U-NEXT」「Prime Video」などの無料トライアル期間を活用するのがおすすめです。

「Dailymotion」「Pandora」「9tsu」「Torrent」などの動画共有サイトで無料視聴するのは避けましょう。これらのサイトには、著作権者の許可なく違法にアップロードされた動画が多く存在し、利用者側も処罰の対象となる可能性があります。

僕たちは希望という名の列車に乗ったのよくある質問

-

Q映画『僕たちは希望という名の列車に乗った』のあらすじを教えてください。

-

A

『僕たちは希望という名の列車に乗った』は、1956年の東ドイツで実際に起きた事件に基づく物語です。若い学生たちが、ハンガリーでの反ソビエト運動に連帯の意を示すため、黙祷を行います。この小さな行動が予期せぬ大きな波紋を呼び起こし、学生たちは厳しい選択を迫られることになります。

-

Q『僕たちは希望という名の列車に乗った』のテーマは何ですか?

-

A

この映画のテーマは、個人の勇気と自由を求める葛藤です。学生たちの小さな抗議活動が、権力に対する挑戦となる様子を描き、個人が社会の中でどのような役割を果たせるかを問いかけます。

-

Q『僕たちは希望という名の列車に乗った』に登場する学生たちの関係性について教えてください。

-

A

映画では学生たちの友情と団結が重要な要素となっています。彼らは意見の相違や恐怖を乗り越え、共に黙祷を行う決断をします。このプロセスを通じて、個々の友情がより強固になる様子が描かれています。

-

Q映画『僕たちは希望という名の列車に乗った』の制作背景はどのようなものですか?

-

A

この映画は、ドイツの監督ラース・クラウメによって制作されました。実話に基づいた物語を元に、1950年代の東西ドイツの緊張感をリアルに再現し、多くの観客に感銘を与える作品となっています。

-

Q『僕たちは希望という名の列車に乗った』のファンからの評価はどのようなものですか?

-

A

この映画は、歴史的出来事を忠実に描いた点で高く評価されています。特に学生たちの勇気や団結を描くことで、多くの視聴者からも感動を呼び、力強いメッセージ性が称賛されています。

僕たちは希望という名の列車に乗ったの感想・評価

素晴らしい青春時代だね。

しっかりと考えて生きている。

教科書を読んで、こんなことがあったんだと実感する。

映画交換 4ヤキニクロード

国を少しからかうだけで埋もれてしまう時代に生まれなくて、まず安堵しています。

国をちょっとからかうと埋没してしまう時代に生まれていなくて、安堵しています。

お国をからかうと埋没する時代に生まれなくて、まず安堵しています。

「ぼくらの7日間戦争がシャレにならない時代」

実話ベースで描かれている点が驚きです。現代の平和ボケを前提にすると、まさに狂気の時代としか言いようがありません。しかも、それが学校生活の日常(授業中)に起きるという恐ろしさ。大人への反抗を描く一般的な青春映画とは一線を画します。「ぼくらの7日間戦争」は、あの時代を軽んじて見られるものではありません。

ただし、作品の背景をある程度把握しておくと、ストーリーがすっと入ってきます。鑑賞前には、ベルリンの壁が建設される少し前の東ドイツの立場、南下政策をとるソ連の動向、そしてハンガリー情勢といった時代背景を事前にざっと予習しておくことをおすすめします。

1950年代のドイツ、ベルリンの壁がまだ存在しなく、列車で東ドイツから西ドイツへ行くことが可能だった。高校生のテオとカイルは、いつものように祖父の墓参りの名目でベルリンに向かい、ハンガリーの民衆蜂起について知る。クラス全員で行った2分間の黙祷。

この時代、特にこの環境下では、生徒の軽い悪戯とは言えない。しかし、彼らの行為は彼らを追い詰め、疑念や裏切りを生み出し、期待された人生からの逸脱か、仲間を密告する道を選ばざるを得ない状況に至る。

若者たちのエネルギー、探求心、焦燥、不安、悩みを描いた傑作だ。

エリック役のヨナス・ダスラーの演技が素晴らしい。サウンドトラックは不安を掻き立てるが、ラブ・アクチュアリーに似ていた点は少し残念だった。

無限の可能性を秘めた彼らの未来には、わずか2分の自由すら許されない。社会主義とは何なのか、全体主義の実態はどうか。何度も繰り返される多数決は虚しいだけだ。多数の意見が全体の意見となるなら、少数派はどのように戦えばよいのか。

そして、彼らが導き出した結論は?続きはネタバレ——

多数決で決まった黙祷、多数決で決まった言い訳。しかし、クラスが解散された後、テオが問いかけたのは「自分で決めろ」ということ。テオやカイルのように、家族と別れて西に逃げる選択か、下級労働者として東に留まる選択か。

その結果が物語を物語っている。4人を残して全員が出国した。もし自分がその年齢で、この状況で、国や家族を捨てられたか。彼らの決断には驚かされる。

アメリカ版のタイトルは「The Silent Revolution」だが、ラストは日本のタイトルの方が印象に残る。彼らが西ドイツ行きの電車に乗ったのは、絶望ではなく希望を抱いてのことだと信じたい。

バイクで弟と父と通学する、幸せな家族の姿があった。西へ抜け出して映画を観たり、みんなでラジオを聴いて喜びの宴を開く日々もあった。

一方で18歳の彼らは世界を見つめ、自分たちの意思を持つ力とクラスメイトへの信頼を育んでいく。皆が自分で考え、自分の意思で選択してきた。

テオとクルトは西で再会できたのだろうか。やがてベルリンの壁が築かれ、30年後には壁が崩壊。テオやレナは家族と会うことなく一生を終えたのだろうか。その後のクラスメイトたちと、残された4名の行方が気になる。

いろいろと調べるうちに、ドイツの歴史を学ぶ機会になった。

わずか2分でこんな展開が待っているとは衝撃的です。

多くの葛藤を抱えつつも、希望を見出すラストが感動的です。

戦後間もない東ドイツを舞台にした、実話に基づく映画。観ている間はさほど重く感じないが、見終わると強い余韻が残る作品だ。

たった2分の黙祷が、高校生たちの人生を変えてしまった。

今はすっかり大人になった私でも、彼らの心情は理解できる。もし同じ状況に立たされたら、私も同じ行動をとるだろう。

1956年、東ドイツ。

ベルリンの壁が建設される5年前のこと。

友人や家族、自分の人生。

18歳の彼らには、選択があまりにも重すぎた。

知識をひけらかす学生の幼稚な振る舞いが原因で、あまり共感できない。

– 第一次世界大戦前後のドイツの複雑さを、登場人物それぞれの家族を通して巧みに描く佳作。

– 戦前後のドイツの複雑さを、人物ごとの家族背景を通して見事に描いた名作。

– 第二次世界大戦前後のドイツの複雑さを、登場人物の家族を軸に鮮やかに描く名作。

– 戦時下のドイツの複雑さを、登場人物の家族を通して緻密に描く傑作。

– 第二次世界大戦前後のドイツの複雑さを、各人物の家族像を通じて描き出す傑作。

第二次大戦終結からおよそ十年。分割統治下の東西ドイツを背景に、東ドイツの高校生たちが教室での何気ない言動をきっかけに大きな波紋を呼ぶ物語。見応えがあります。

終わりを迎えたはずのナチス体制の亡霊は、ソ連主導の東独という監視社会の中でなお生き続け、生活のあらゆる場面を監視され、密告が横行する全体主義の構造を生み出していく。個人の思いや意見はさまざまだが、ドイツ人にはこうした体制への適応性が高く、結果として当時の世界を長く支えた要因だったのでは、とつい考え込んでしまう。西側に暮らす人々との運の差も、改めて痛感させられる。

クラスは「とにかくうまくやり過ごそう」という方針で結束するが、一人ひとりを呼び出して尋問され、時間とともに崩れていく密かな工作が怖い。親や家族の事情は即座に調べ上げられ、連座制の影がちらつく。やがて「みんなであの人の名前を挙げよう」というシナリオまで出てくる公的な圧力の厚さを思い知らされる。教育庁のような公務員や校長、さらには大臣クラスが介在する怖さ。しかしそれにも関わらず、クラスの全員が最後まで自分の信念を貫く。立ち上がる瞬間は、彼らの勇気の結晶として胸を打つ。

時代の波に翻弄され、親衛隊だった父のもとで日々攻撃される弱い母が、強く息子へ言い放つ「今夜中に逃げなさい」という言葉。役人の前で「今夜中に帰ってきなさい」と告げる父は、自身の地位を失う恐れを覚えつつも、息子を守ろうとする強い手の温もりを示す。

クラスメートはそれぞれの決断を胸に行動する。その後、彼らがどう生きていったのか、残された家族の行く末は。ベルリンの高く頑丈な壁が築かれるのはまだ数年後で、壁が崩れるのは80年代以降だ。彼らにまつわる明るい希望と暗い現実を同時に描き出す余韻の深さが印象的な、心に残る秀作です。